8月15日は敗戦記念日、ン? 訂正、終戦記念日。毎年、この日の「夢旅人」には、戦争や原爆にちなんだ記事を掲載している。

8月15日は敗戦記念日、ン? 訂正、終戦記念日。毎年、この日の「夢旅人」には、戦争や原爆にちなんだ記事を掲載している。

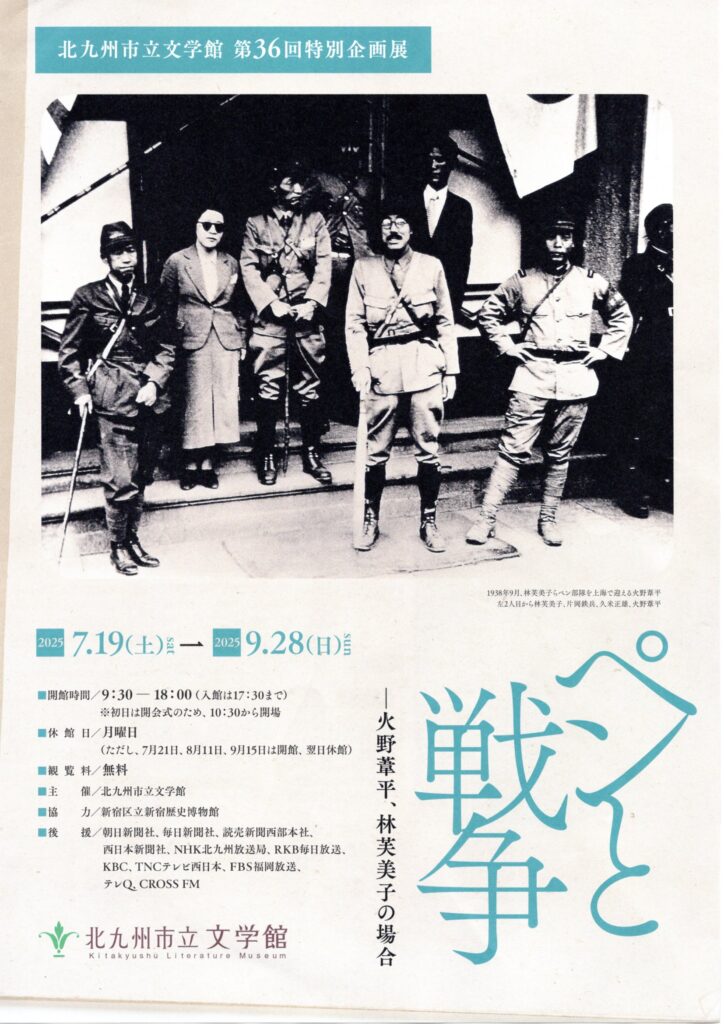

今年は戦後80年の節目の年とあって、多くの行事が開催されているが、北九州市立文学館でも「ペンと戦争ー火野葦平、林芙美子の場合」というタイトルで、戦時下の文学者の姿を見つめ直そうという特別企画展が開催された。

7月19日の開会式の案内状が届いたので、私、暑さにもめげずイソイソと参加。

開会式では、武内和久市長に続き今川英子文学館館長の挨拶、中村義雄市議会議長の来賓挨拶の後、テープカットがあって特別企画展がオープン。学芸員さんの説明を聞きながら見ることが出来た。ただ見るだけでなく説明付き。これって、参加者の特典。すこぶる素敵付。

特別企画展には、昭和12年(1937年)に中国に侵攻した日中戦争から始まり、太平洋戦争を経て昭和20年(1945年)の終戦にいたる8年間の戦争に、北九州市にゆかりのある作家、火野葦平と林芙美子が従軍作家として参加したそうである。

その時に書いた原稿や従軍日記に手紙、創作ノートのほかに出版された書籍など約170点もの資料が展示されていた。

美術館が開催する美術展と違って、文学館の企画展で対象とする資料は、広範囲にわたって限度がないと察するが、会場には「エッ、こんな資料も!」と思わせる展示がもり沢山!!!

「よくぞ集めた」と学芸員さんたちの努力に感じ入ってしまった。

この特別企画展開催にあたり「ペンと戦争」というタイトルでA4判の記念誌が発行されていた。

記念誌には、企画展で展示されている主な資料が写真でコメントをつけて掲載されており、時代背景の説明とあわせと読むと、企画展の全貌が分かる仕組みになっていた。

「忘れっポイ」のが私の特技だが、これ読むと「忘れっポイ」をポイすることが出来る。ウフフフ・・・。

私、昭和13年(1936年)生まれ、戦争の記憶などまったくない。この記念誌にコンパクトにまとめられた8年間の戦争の記録を読むと、断片的にしか知らなかった日中戦争と太平洋戦争の概要が分かったような気がした。その意味でも貴重な資料ともいえる。

開会式終了後、五味淵典嗣早稲田大学教授から「戦場を見つめるー火野葦平・林芙美子の日中戦争」と題しての開会記念講演が開かれた。

火野葦平の「麦と兵隊」、林芙美子の「私の従軍日記」、石川達三の「生きている兵隊」の作品の中に書かれた文章をスクリ-ンに写しだして、五味淵先生が朗読しながらの講話だった。

火野葦平は従軍作家である。だから書くにあたって軍部から「心に感じたことを書くのではなくて軍人の眼で書くと共に、日本軍が常勝で、中国軍は憎悪すべき相手として書き残虐な場面など書いてはならない」と指示されていたそうである。

それで、火野葦平の「麦と兵隊」でも出版にあたり検閲された結果、不適格と思われた27箇所が削除されており、その削除された箇所の中に3人の中国兵を斬首する箇所があったそうである。

しかし、「私は眼を反らした。私は悪魔にはなっていなかった。私はそれを知り、深く安堵した」という文章は、何故か残されていたとのこと。前の文章がカットされていたたため意味不明になってが、「戦争はダメ」という火野葦平の気持ちがこの文章で分かった気がした。

林芙美子はペン部隊の一員として上海に行き、無残に破壊された街を見て「私の従軍日記」の中で、

「石にしがみついても、敗残国になってはならない。絶対に戦争には勝たねばならぬ」と書いたそうである。

これは「戦争をしてはならぬ」と書きたかったが、「戦争に勝つ」という表現しか出来なかった林芙美子の心を推しはかることが出来るという五味淵先生のお話であった。

五味淵典嗣先生は「戦争はダメという自分の心を封印して、文章を綴らなければならなかった」という火野葦平と林芙美子気持ちが、制約された条件のなかでも察することが出来るとのお話であった。

書かれなかったことに真実があったのである。

ペン部隊として、戦地に派遣された石川達三の「生きている兵隊」も紹介された。

「自覚がなくても、残忍な行為が出来る。普段の日常であったら、考えもしなかったようなことが出来る。それが戦場」と書き、火野葦平や林芙美子と違い、小説とはいえ残酷で悲惨な戦場の様子をありのままに書いたため、発売と同時に発禁処分となったそうである。

最後に「火野葦平と林芙美子は〝上から見た戦場を書いた作家〟、石川達三は〝地べたから見た戦場を書いた作家〟」と話されて講話を終えました。

火野葦平は昭和35年(1937年)に自死。遺言はなかったので自死の理由はわからないとされている。

火野葦平は、従軍作家として戦争に加担したという自覚と、戦地で見聞きした行為に対して感じた心の重みに耐えかねて自死したに違いないと、この講話を聴いて思った次第である。

戦争が終わって出征していた父親や子供が帰還してきたが、戦場のことは決して口にすることはなかったと聞いている。「口にすることは出来ない」という心の闇は察してあまりある。

「戦争をしてはならないと」いうことを、身体で実感した兵士の想いを受け続いていかねばならぬと思う。

※ 掲載したポスターの写真は、左2人目から、林芙美子、片岡鉄平、久米正雄、火野葦平。