北九州市立文学館友の会の「令和7年度総会」が6月28日に文学館で行われた。

私、文学については「ド素人」。それでもなんと「会員」である。だから当然なれど総会の案内状がくる。

総会というものは、問題を抱える会社や団体の総会は別として、いたって無味乾燥。聞いたってしょうがないという訳で出席者が少なくなる。

そこで、わが文学館友の会は講話の抱き合わせを行って

「講話を開催しますから、そのついでに総会にも出席を・・・」ン? これ間違い。

「総会を開催しますから、そのついでに講話にも出席を・・・」という趣旨で、今年は

現代俳句協会副会長の福本弘明先生の「現代俳句を楽しむ」という講話が開催された。

福本弘明先生は、俳句が成立する前の「古代歌謡」から「狂歌」や「和歌」「連歌」などの説明をされた後、

俳句は、単に自然を詠むだけのものではないということで、松尾芭蕉も「四季のみならず、恋、旅、名所、離別等、無季の句もある」と言っているそうである。ホント、びっくり!!!

かくして俳句には「自由律俳句」に「客観写生・花鳥諷詠」「新興俳句」「前衛俳句・社会性俳句」「俳句自由」「現代川柳」などのジャンルがあって、それぞれの句を幾つか紹介されたが、その中から私好みの句を紹介します。

自由律俳句ーーまっすぐな道でさみしい。 種田山頭火

客観写生・花鳥諷詠ーー遠山に日の当たたる枯野かな 高浜虚子

新興俳句ーーラガーらのそのかち歌のみじかけれ 横山白虹

前衛俳句・社会性俳句ーー彎曲し火傷し爆心地のマラソン 金子兜太

俳句自由ーーはははははハハハハハハハ歯歯歯歯歯 堀田季何

現代川柳ーー五月闇生みたい人の子を産まず 時実新子

「ウーン」と大納得。目からウロコ。

私、俳句で知っている句と言えば、松尾芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」位のものである。

「蛙飛び込めど音もなし」となれば、「ン? それはないでしょ。何故?」と考え込むけれど、

これが「蛙飛び込む水の音」・・・そりゃそうでしょ。当たり前である。私、この句のように「四季の自然を見てそのまま詠む」ものだと思い込んでいたのである。詠む人の心は表れていないと思っていた。

ところが、福本弘明先生曰く「五七五の文字の中に、詠む人の心が必ず入っている字があります」と説明された。

エ? そうなの?・・・と思ってよくよく見直したら「古池や」の文字!!!

「蛙飛び込む水の音」はただの説明文だけど「古池や」があって「こんもりとした森の中の小さな池」が浮かびあっがてくるのである。これがただの「池」や「小池」ではダメで「古池」でなくてはならぬ。

「古池や」に込められた松尾芭蕉の思い・・・。ウーン、今から俳句も興味をもっって読むことにしよう。

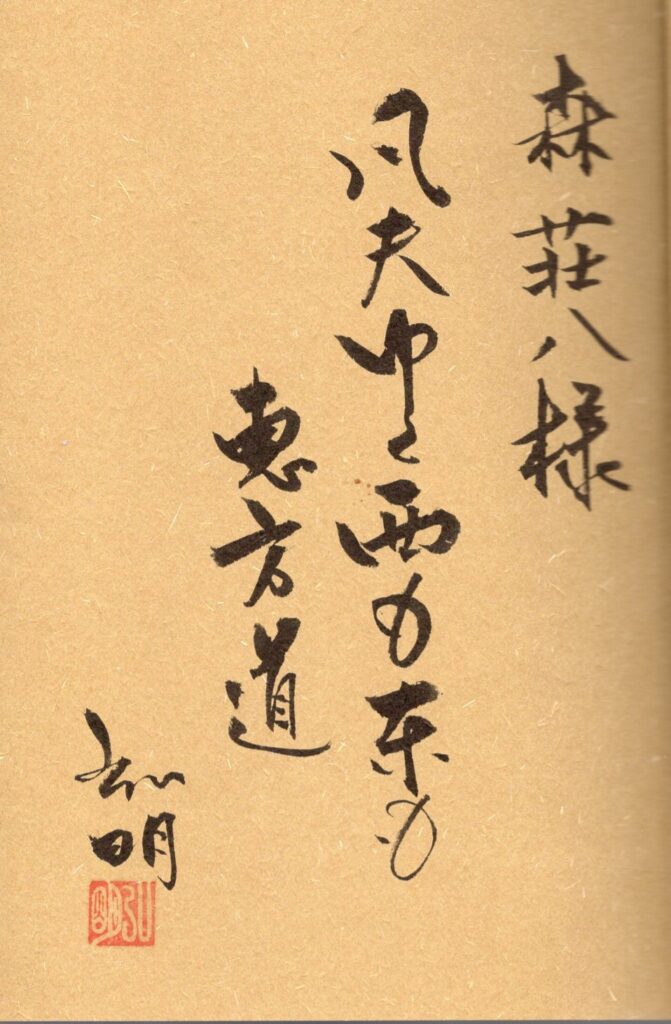

講話が終わって、福本弘明先生が出版された句集「梨の木」を、3冊しか持ってきていないがお売りしますとのことで、先生のファンになった私は、さっそく買い求めたところ、なんと先生の句まで毛筆で書いて頂き「落款印」まで押して頂いた。嬉しさのあまり大感激・大興奮・大ラッキー!!!

先生の書かれた句「凡夫ゆく西も東も恵方道」。先生の想いはきっと「恵方道」。調べてみると「恵方道」とは 新年に恵方詣で参詣に向かう道のことを云うそうである。私も先生にあやかって、今年もいい年でありますようにと願うことにしよう。

最後に、句集「梨の木」から私好みの句をどうぞ・・・。

のっけから火中の栗の後始末

早起きの苦手な君へ蝉しぐれ

六畳の一間ふたりの春灯

※福本弘明ーー1955年小倉生まれ。一般社団法人現代俳句協会副会長、福岡県俳句協会会長、句集に「桜堂」ほか。